|

|

|

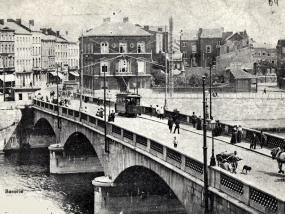

Au tout

début du XXe siècle.

|

| |

|

|

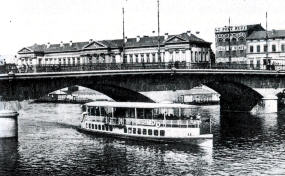

Au début

des années 1970.

|

|

|

|

|

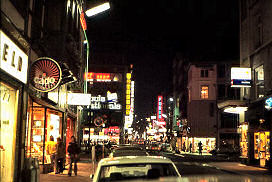

Dans les

années 1980.

|

|

|

Marché

de Noël et patinoire en décembre 2003.

|

|

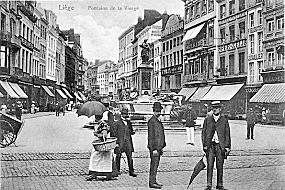

SÉRIE 2 : la

place de la Cathédrale et le Vinâve d'Île.

|

|

|

|

Cette carte postale

postée en 1920 est intitulée « Place du

Roi Albert ». La place de la Cathédrale, en

effet, s'est appelée ainsi après la Première

Guerre mondiale, en hommage au roi chevalier,

mais l'appellation première a rapidement repris

ses droits dans le langage courant puis

officiellement en 1977.

Dans le cercle rouge, on

aperçoit la rue Vinâve d'Île ; prolongée par la

rue des Dominicains, elle mène au quartier

Opéra.

|

L'ancien

mot wallon « vinâve » peut être traduit par « quartier »

ou « rue principale ». Cette artère, citée dès le XIIIe

siècle, est le cœur de l' « Isle », cette île que

déterminait jadis le bras de la Meuse devenu aujourd'hui

la rue de l'Université, le boulevard de la Sauvenière et

le boulevard d'Avroy (cf. la page relative aux grands

boulevards).

La fontaine de la

Vierge en 1971

A l'entrée du Vinâve

d'Île, se dresse, depuis 1696, cette superbe

fontaine, que surmonte la Vierge à l'Enfant du

statuaire liégeois Jean DEL COUR (XVIIe siècle).

La Vierge a le regard tourné

vers la cathédrale Saint-Paul (collégiale à

l'époque). Le socle de la statue présente une

porte de bronze symbolisant la Religion

couronnée par un ange et embrassant le perron.

En 1794, au début de la période

française, la statue échappe à la fonderie de

canons grâce aux protestations des Liégeois.

|

|

|

|

En 1900.

|

|

En

juillet 2004 (Tour de France).

|

|

|

|

|

|

En

1900-1910.

|

|

En mai

2006.

|

|

|

|

|

En 1905.

|

|

En

juillet 2006.

|

|

|

|

|

La

Libération en septembre 1944.

|

|

Au même

endroit 40 ans plus tard.

|

Le Vinâve d'Île au

début des années 1970, toujours ouvert à la

circulation automobile. Le Vinâve d'Île au

début des années 1970, toujours ouvert à la

circulation automobile.

Le lieu transformé en

piétonnier dès 1976

|

|

|

|

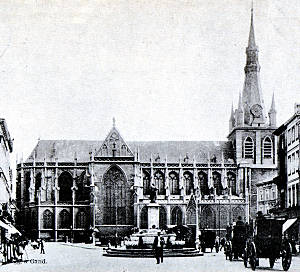

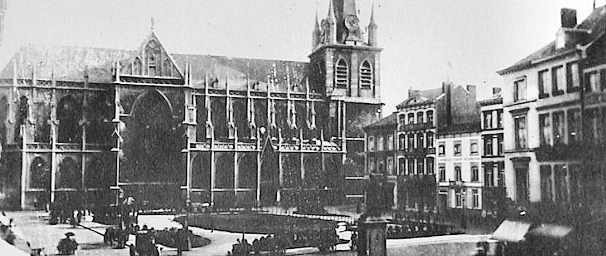

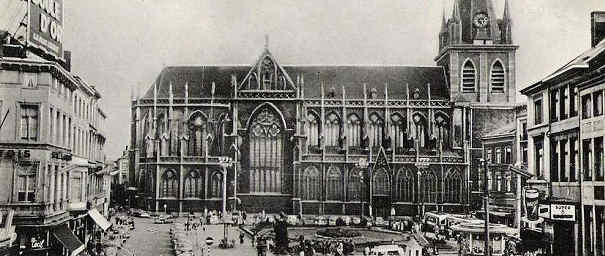

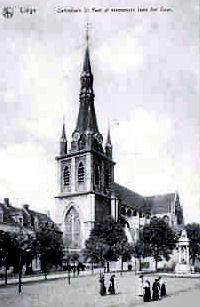

SÉRIE 3 : la

place Saint-Paul.

|

|

|

En 1911. En 1911.

En 1957

|

|

Depuis 1911, il existe, place

Saint-Paul, un monument dédié à Jean Del Cour.

|

|

|

Jean

Del Cour (1627-1707) est né à Hamoir, mais c'est à

Liège qu'il a principalement exercé son immense talent

de sculpteur. Ce maître de l'art baroque a créé de

nombreux chefs-d'œuvre, parmi lesquels, encore visibles

dans notre cité, la Vierge du Vinâve-d'Île, la statue de

saint Jacques dans l'église Saint-Jacques, le saint

Jean-Baptiste de la rue Hors-Château, le Christ au

tombeau de la cathédrale Saint-Paul, les Trois Grâces du

perron de la place du Marché...

|

|

|

La première

quinzaine de juillet, la place Saint-Paul

accueille le village gaulois et ses chalets

gastronomiques.

|

|

SÉRIE 4 : la

rue de la Cathédrale.

|

|

La rue de la

Cathédrale mène le promeneur de la place de la

Cathédrale (Saint-Paul) au pont des Arches et au

quai de la Batte :

|

|

En 1905.

|

|

Un siècle

plus tard.

|

| |

|

|

|

Pendant

les inondations de l'hiver

1925-26.

|

|

Une

journée pluvieuse

en mai 2006.

|

|

Et dans l'autre

sens, en direction de la place de la Cathédrale :

|

|

|

|

|

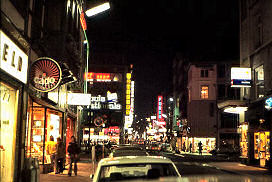

Vue (et

vie) nocturne en 1975.

|

|

De jour

en juillet 2006.

|

|

|

|

|

SÉRIE

5 : la rue Saint-Paul.

|

A gauche de la cathédrale,

commence la rue Saint-Paul, petite rue piétionne

très animée qui conduit place des Carmes, dans

le quartier Chiroux-Croisiers-Kennedy.

Dans le fond au centre, on

aperçoit le sommet de la tour Kennedy.

|

|

Dans l'autre

sens, de la place des Carmes vers la rue

Saint-Paul :

|

|

|

|

|

|

En 1970.

|

|

En 2009.

|

|

SÉRIE 6 :

le quartier Chiroux-Croisiers-Kennedy.

|

|

|

|

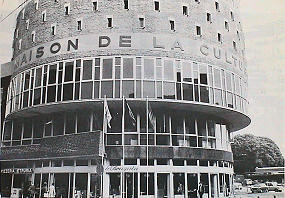

Au bout de la rue Saint-Paul, le

promeneur arrive place des Carmes, puis découvre

la rotonde du complexe culturel des Chiroux.

L'appellation « Carmes »

rappelle l'existence, autrefois, d'un couvent

de cet ordre religieux ; quant à « Chiroux »,

il s'agit d'un vocable désignant, au XVIIe

siècle, les aristocrates favorables à

l'autorité du prince-évêque, en opposition aux

Grignoux, petits bourgeois et gens du peuple,

qui exigeaient davantage de libertés

communales.

|

|

|

|

|

|

Les

Chiroux en 1970.

|

|

En 2006.

|

Dès

le début des années 60, l’entreprise de construction

Solico-Demarche désire réaménager le quartier avec une

tour d'habitation gigantesque, comme c'est la mode à

l'époque. Or il existe là une bibliothèque communale

appelée les Chiroux. La ville de Liège finit par accepter

le projet du promoteur à condition que l'ensemble

immobilier comprenne une nouvelle bibliothèque et un

centre culturel avec salles de spectacles et

d'expositions.

Parmi

les vues qui suivent, celles marquées CRMSF proviennent

des collections

du Centre de Documentation de la Commission Royale des

Monuments Sites et Fouilles (Vertbois, Liège).

|

La

bibliothèque des Chiroux au milieu

des années 1960. À l'emplacement du parking,

s'élève aujourd'hui le haut building nommé la

tour Kennedy.

|

|

La

bibliothèque des Chiroux (vue de la rue des

Croisiers en 2006), la plus importante de la

Communauté française. Cliquez ICI pour accéder au site

Internet de cette institution.

|

| |

|

|

|

|

|

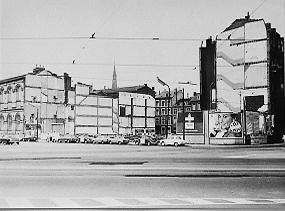

J'avais vingt

ans en cette fin des années 1960. Dans les

ruines du quartier des Chiroux en pleine

mutation, je me souviens de terrains vagues

transformés en zones de parking, où nous

garions vos voitures, le samedi soir, avant de

sortir dans le Carré

|

| |

|

|

|

|

|

La

reconstruction du quartier des Chiroux à la

fin des années 1960.

|

|

|

|

|

|

La tour

Kennedy en cours de

construction.

|

|

En 2008.

|

| |

|

|

|

Le

nouveau quartier Kennedy au début des années

1970. Il a été baptisée ainsi à la mémoire du

président américain assassiné à Dallas en

1963.

|

|

La tour

Kennedy en 2006, vue depuis l'autre côté de la

Meuse.

|

|

|

|

|

|

Au début

des années 1960, avec l'ancienne bibliothèque

des Chiroux.

|

|

La même

vue après 1970.

|

Longeant les Chiroux, la rue des

Croisiers tient son nom d'un couvent qui s'est

trouvé là de 1272 à 1847, abritant des chanoines

réguliers de l’Ordre de la Sainte Croix.

Le couvent des Coisiers au

XVIIIe siècle (gravure de Remacle Le Loup)

|

|

|

D'ailleurs,

d'autres lieux, dans le quartier, rappellent des origines

monastiques, comme la rue et la place des Carmes, la rue

des Clarisses ou encore l'église Saint-Jacques, ancienne

abbatiale.

|

SÉRIE 7 :

le pont de la Boverie, devenu pont Neuf puis pont

Kennedy.

|

|

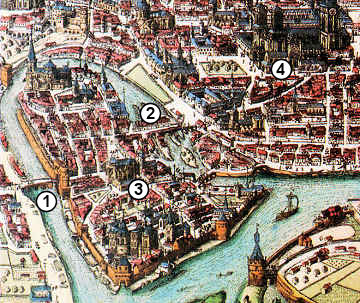

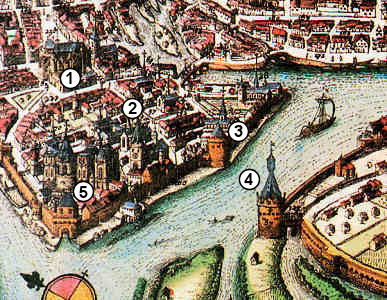

Cette

gravure de 1649 permet de situer la collégiale

Saint-Paul (1), la rue Saint-Paul (2), le

couvent des Croisiers (3), l'emplacement de

l'actuel pont Kennedy (4) et l'abbaye de

Saint-Jacques (5).

|

|

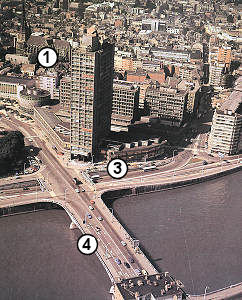

Trois des

cinq localisations ci-contre sont reportées

sur cette photo de la fin des années 1970

(André DRÈZE, « 100 vues aériennes d'une

ville millénaire »).

|

|

|

La

tour des Croisiers en 1735. En temps de guerre,

une chaîne était tendue entre elle et la tour en

Bèche située de l'autre côté du fleuve. La

tour des Croisiers en 1735. En temps de guerre,

une chaîne était tendue entre elle et la tour en

Bèche située de l'autre côté du fleuve.

Un premier pont est érigé

là en janvier 1837. On l'appelle le pont de la

Boverie, mot qui suggère la présence de bœufs.

L'autre rive de la Meuse présente en effet un

aspect fort champêtre.

|

Ce

premier pont s'écroule au bout de quelques

mois ! Un deuxième est reconstruit de 1841 à 1843. Il

conserve officiellement le nom de « pont de la Boverie »,

mais les Liégeois préfèrent l'appeler le

« pont Neuf ».

|

|

|

Le 2ème pont de

la Boverie ( pont Neuf ) vers 1902-1903.

|

|

|

|

|

|

Le pont

Neuf avant sa destruction

en 1940.

|

|

Le 3ème

pont de la Boverie, reconstruit dès 1958 et

rebaptisé « pont Kennedy »

en 1963.

|

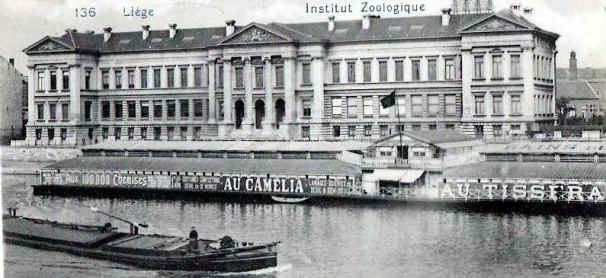

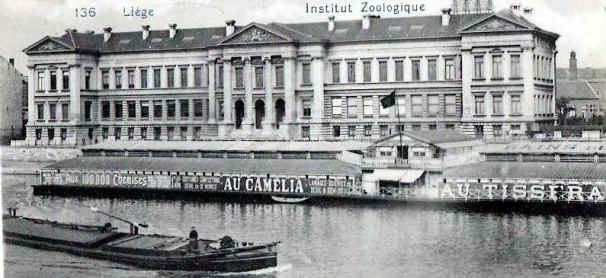

Les

deux vues ci-dessus montrent à l'arrière-plan le

magnifique bâtiment de l'institut de zoologie, inauguré en

1888 sur le quai des Pêcheurs ( devenu en 1920 le quai

Édouard van Beneden en hommage au fondateur du dit

institut ).

|

|

|

|

|

Le pont

Neuf vers 1905, avec un escalier menant aux «

Bains de la Meuse ».

|

|

Un siècle

plus tard.

|

Au

début du XXe siècle, il existait sur la Meuse, à la hauteur

de l'institut de zoologie, une structure flottante divisée

en deux piscines, l'une pour les messieurs, l'autre pour les

dames :

| |

|

|

|

|

|

|

|

Au début du XXe

siècle (avant 1922).

|

|

En 2004.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Au début du XXe

siècle, depuis le

quai des Pêcheurs.

|

|

En 2007, depuis

le quai van Beneden.

|

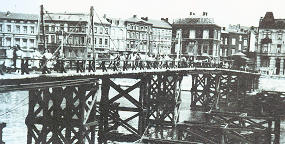

Épargné

en 1914-18, le pont Neuf est dynamité en 1940. Son

remplaçant, la guerre terminée, est un ouvrage provisoire

constitués d'éléments métalliques pour le moins

inesthétiques.

|

|

|

|

|

Le pont Neuf

saboté en 1940.

|

|

Le pont

provisoire après 1946.

|

En

1958, commencent d'importants travaux qui

aboutissent, en 1960, à l'inauguration d'un tout nouveau

pont, avec un réaménagement routier des quais. Fin 1963,

le pont prend le nom du président américain John

Fitzgerald Kennedy, assassiné à Dallas le 22 novembre de

cette année-là.

|

La

construction du pont Neuf de

1958 à 1960.

|

|

Le pont

Kennedy au milieu

des années 1970.

|

|